今日大学生网,社会实践报告投稿平台

“助力乡村医养结合”社会实践团队访谈参与者 秦瑞琳

发布时间:2025-02-14 阅读:

今天是元宵节,清晨我吃完一碗香甜软糯的汤圆后,就拿上宣传单和纪录本与爸爸妈妈一起回到乡下老家。这次回家不仅是佳节团聚,同时是我作为法学院“助力乡村医养结合”赴鲁闵港养老机构调研分析团的一员,对乡村老人进行访谈的好机会。

“哎回家啦!”熟悉的乡音穿入耳中,那是街道口坐着的爷爷奶奶热情的招呼。“你在这里坐着玩呢爷爷!”我热切回应着,同时把手里团队设计好的“医养结合”宣传单分发给爷爷奶奶,边发边向老人们介绍宣传单的内容。

正值元宵佳节,老人们家里还算热闹,但是村子里空巢老人居多,偶尔也会听说村东的周爷爷摔了一下瘫痪了、村北的刘奶奶去养老院住了。我建议老人们把拿回家的宣传单给子女们看看,盼望着也许能搅动几下池水,产生一点微波与涟漪……

思绪翩翩中,比街巷小路更早带我回到家的是爷爷爽朗的笑声。他就是我今天的访谈对象。爷爷今年76岁,五年前突发脑溢血,辗转几个医院后最终选择居家康复,目前生活基本能够自理。

访谈正式开始,爷爷听完我对于“医养结合”的介绍后,表示这是一个很不错的模式。得到爷爷认可的答案,我期待地继续问:“如果未来有可能,您是否愿意选择‘医养结合’的养老机构呢?”爷爷给出答案之前,在一旁的奶奶和爸爸先笑出来了,意识到我的问题有些不合适,我尴尬地挠挠头,正想解释,爷爷笑着说:“我觉得你说的那个不错,但是现在我每天逛东逛西挺快活,小卖部也还能干几年,在家准备好吃的等你们回来,这样最好,过几年实在干不动了,去养老院也挺好,你们常来看看我。”我心中五味杂陈,也许对于老年人而言,身体各项机能日渐下降的时光里,只有充实和陪伴能为他们燃起希望的微光,对抗着单调的日复一日、年复一年。

提到最担心的问题,爷爷本人常年居家做康复,因此他非常关注康复训练的连续性和专业性。我告诉他,“医养结合”模式下的养老机构会配备专业的康复团队,老人可以在机构内接受持续的康复训练,甚至可以根据个人情况制定个性化的康复计划。爷爷听后,脸上露出了欣慰的笑容。看着爷爷的笑容,我不禁又思考,“医养结合”机构的这些举措真的能够落到实处吗,即使落地、执行效果又怎么样,这些都需要社会的监督和法律的强制规范。想到此,我深感责任重大。

“医养结合”不仅仅是一个政策口号,更是关乎老年人生命质量、尊严与幸福的重大课题。我相信,在社会的共同努力下,“医养结合”的养老模式将会不断完善,为老年人提供更加全面、专业、贴心的服务。而我,也将继续在这条道路上坚定前行,用自己的专业知识与实际行动,为“医养结合”项目贡献自己的一份力量。

“哎回家啦!”熟悉的乡音穿入耳中,那是街道口坐着的爷爷奶奶热情的招呼。“你在这里坐着玩呢爷爷!”我热切回应着,同时把手里团队设计好的“医养结合”宣传单分发给爷爷奶奶,边发边向老人们介绍宣传单的内容。

正值元宵佳节,老人们家里还算热闹,但是村子里空巢老人居多,偶尔也会听说村东的周爷爷摔了一下瘫痪了、村北的刘奶奶去养老院住了。我建议老人们把拿回家的宣传单给子女们看看,盼望着也许能搅动几下池水,产生一点微波与涟漪……

思绪翩翩中,比街巷小路更早带我回到家的是爷爷爽朗的笑声。他就是我今天的访谈对象。爷爷今年76岁,五年前突发脑溢血,辗转几个医院后最终选择居家康复,目前生活基本能够自理。

访谈正式开始,爷爷听完我对于“医养结合”的介绍后,表示这是一个很不错的模式。得到爷爷认可的答案,我期待地继续问:“如果未来有可能,您是否愿意选择‘医养结合’的养老机构呢?”爷爷给出答案之前,在一旁的奶奶和爸爸先笑出来了,意识到我的问题有些不合适,我尴尬地挠挠头,正想解释,爷爷笑着说:“我觉得你说的那个不错,但是现在我每天逛东逛西挺快活,小卖部也还能干几年,在家准备好吃的等你们回来,这样最好,过几年实在干不动了,去养老院也挺好,你们常来看看我。”我心中五味杂陈,也许对于老年人而言,身体各项机能日渐下降的时光里,只有充实和陪伴能为他们燃起希望的微光,对抗着单调的日复一日、年复一年。

提到最担心的问题,爷爷本人常年居家做康复,因此他非常关注康复训练的连续性和专业性。我告诉他,“医养结合”模式下的养老机构会配备专业的康复团队,老人可以在机构内接受持续的康复训练,甚至可以根据个人情况制定个性化的康复计划。爷爷听后,脸上露出了欣慰的笑容。看着爷爷的笑容,我不禁又思考,“医养结合”机构的这些举措真的能够落到实处吗,即使落地、执行效果又怎么样,这些都需要社会的监督和法律的强制规范。想到此,我深感责任重大。

“医养结合”不仅仅是一个政策口号,更是关乎老年人生命质量、尊严与幸福的重大课题。我相信,在社会的共同努力下,“医养结合”的养老模式将会不断完善,为老年人提供更加全面、专业、贴心的服务。而我,也将继续在这条道路上坚定前行,用自己的专业知识与实际行动,为“医养结合”项目贡献自己的一份力量。

作者:秦瑞琳 来源:山东大学“助力乡村医养结合”社会实践团队

责编:周云

扫一扫 分享悦读

大学社会实践推荐

- 访红色古迹,忆峥嵘岁月

- 曲阜师范大学文学院生阳隧火队于1月16日对湖南省武冈市邓元泰镇的木瓜桥(红军桥)及其博物馆进行实地探访。

- 大学社会实践 2025-02-14

- 山东大学马克思主义学院“步岳寻真”实践队赴福建省莆田市荔城区人大常委会及拱辰街道人大工

- 大学社会实践 2025-02-14

- 山东大学法学院“助力乡村医养结合”赴鲁闵港养老机构调研分析团开展访谈活动

- 大学社会实践 2025-02-14

- 山东大学马克思主义学院“步岳寻真”实践队赴济南人大文史馆参观学习

- 大学社会实践 2025-02-14

- “助力乡村医养结合”社会实践团队访谈参与者 秦瑞琳

- 大学社会实践 2025-02-14

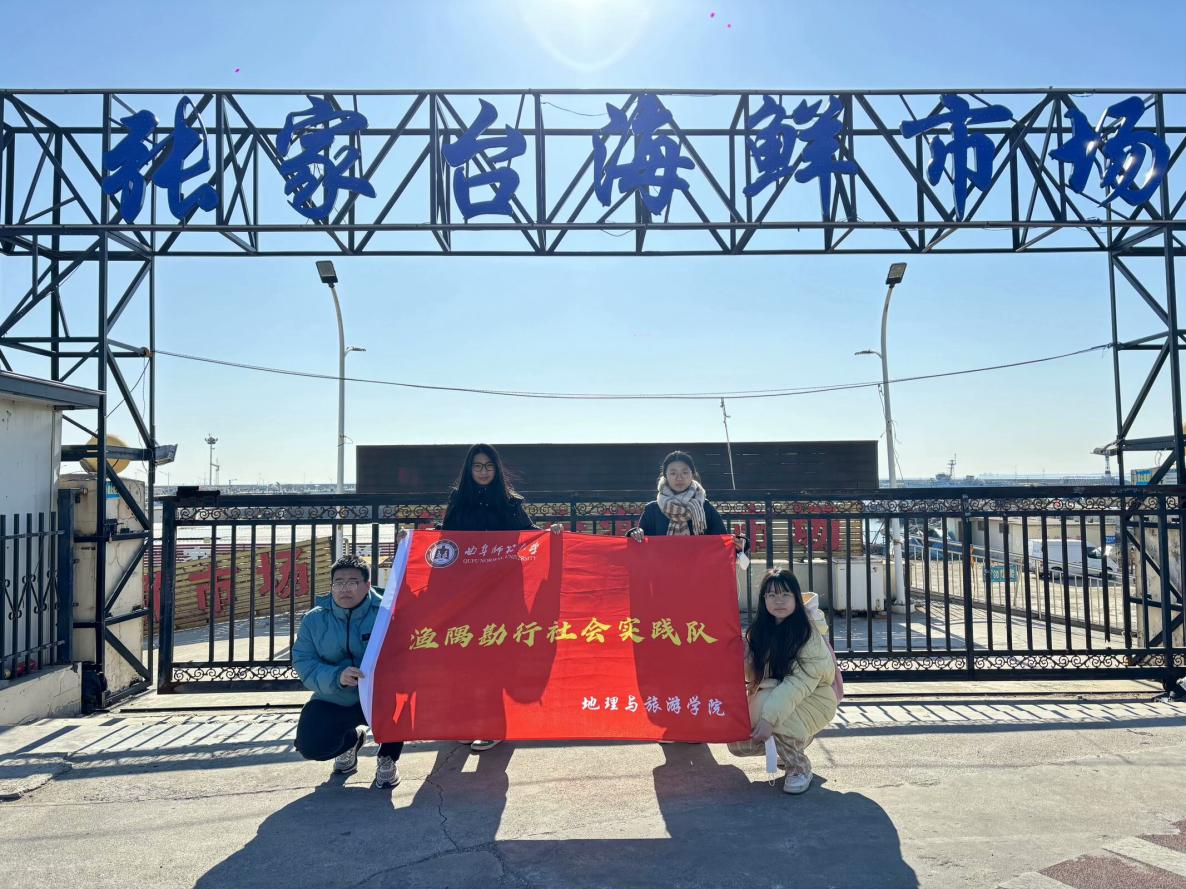

- 张家台村:转型中的沿海乡村发展纪实

- 在乡村振兴战略深入推进的时代背景下,为深度剖析乡村旅游业发展,探寻基于旅游业发展的村庄空间结构优化路径,曲阜师范大学地理与旅

- 大学社会实践 2025-02-13

- 环境文旅两手抓,海滨渔村谱新篇

- 近年来,随着乡村振兴战略的深入实施,乡村环境与文化的改善成为社会关注的焦点。曲阜师范大学“渔隅勘行”社会实践队于1月10日上午来

- 大学社会实践 2025-02-13

- 青春“红”途 | 用脚步打卡文化地标,用代码搭建美育课堂!

- 从革命圣地到文化地标,"砼声弘美"实践团深入探索红色文化,感悟历史的力量;精心打造的红色美育网站,将实践成果凝聚成云端课堂;内容

- 大学社会实践 2025-02-13

- 返乡寻根,情暖惠安

- 大学社会实践 2025-02-13

- 闲置农房激活计划:乡村振兴的新动能

- 河南工业大学实践团队探索农房闲置问题

- 大学社会实践 2025-02-13