今日大学生网,社会实践报告投稿平台

实践风采 | 戏韵悠长史脉深,高甲风华耀闽南

发布时间:2025-02-25 阅读:

背景介绍

01 探寻高甲戏历史

高甲戏是闽南地方戏曲剧种之一,又名弋甲戏、九角戏、大班、土班,流行于福建省闽南方言地区和台湾,以及东南亚各国华侨、华人聚居地。高甲戏孕育于明末清初,早期只是在民间乐曲伴奏下作即兴的化装表演,后来发展成专业戏班,主要演宋江故事,被称为宋江戏。 清代中叶,宋江戏吸收了其他艺术门类的表演形式,发展成有文有武的合兴戏;清末又吸收徽剧、昆腔、弋阳腔和京剧的艺术因素,形成具有独特风格的闽南地方戏曲剧种高甲戏。“宋江戏”是由闽南化装游行、装扮故事而形成的。

清代中叶,宋江戏吸收了其他艺术门类的表演形式,发展成有文有武的合兴戏;清末又吸收徽剧、昆腔、弋阳腔和京剧的艺术因素,形成具有独特风格的闽南地方戏曲剧种高甲戏。“宋江戏”是由闽南化装游行、装扮故事而形成的。

明末清初,泉南各地农村,每遇迎神赛或喜庆节日,村民扮梁山泊英雄好汉,随队伍游行于村里,间或就地作简短表演。以宋江故事这主,又以武打为盛,配以南锣鼓和民间的“红甲吹”“十音”之类曲调,只有道白,少有唱腔。有时还排下“蝴蝶阵”“田螺阵”等。这种形式的出现,很受村民喜爱。以后逐渐发展为由儿童组成的业余戏,演出节目仍为梁山泊故事。群众称之为“宋江仔”。后来,又有由成年人扮演的专业戏班出现,称为“宋江戏”,艺术上有了发展提高,唱、做、念、打俱全。节目内容也较丰富,常规剧目中有《李逵大闹忠义堂》《扈三娘替嫁》等。

由于“宋江戏”只限于演梁山泊故事,加上外来剧种的冲击,难以满足群众的要求,所以在清代后期,南安岭兜村出现了一个“合兴班”,它突破了只演宋江故事的框框,而演出半文半武戏,如《困河东》《斩黄袍》,以后又发展演出绣房戏如《孟姜女》《杏元思钗》等,逐渐改变了以武戏为主的剧目结构,老生、青衣又成为主要的行当。“合兴戏”的兴起和发展,受到昆腔、四平腔、徽剧、京剧的影响,深受群众喜爱。以后,“宋江戏”和“合兴戏”互相吸收融化,统一为今日的高甲戏。高甲戏的传统小戏,来自竹马戏、梨园戏的居多,如《管甫送》《番婆弄》《妗婆打》《唐二别》等,形成另一种以丑、旦为主的轻松、活泼的风格。

02 探寻高甲戏发展现状

闽之南安,成功故里;高甲之源,出于岑兜。生动的村落改造,重生的断垣残壁,青石板路的村间小道,似有似无的高甲旋律,还有铿锵的锣鼓声……冬日的下午,我们踏上了探寻闽南高甲戏发祥地——岑兜村的旅程。

漫步在被称为“戏窝子”的村落里,观赏着具有曲艺特色的闽南古大厝、保存完好的旧戏馆、形象逼真的高甲戏壁画,伴随着迎面而来的文明乡风,让人有一种文化涅槃后悄然复活的感觉,吸引了一批批慕名而来的游客到此打卡拍照。从前的岑兜村有“十家九戏”之说,是名副其实的“戏窝子”。鼎盛时期,村里的高甲戏班近30个,几乎家家户户都有人演戏或从事与戏班演出有关的活,而现在全村仅剩1个高甲戏班。随着新时代的破浪前行,人们谋生的渠道多了,娱乐生活也更加丰富,高甲戏迎来了盛况后的式微,在岑兜也经历了短暂的沉寂。

据当地负责人的介绍:“这片古厝群就是以高甲戏为主题的岑兜户外戏剧主题博物馆。我们村有300多年高甲戏历史,可以说每一栋老房子、每一块砖头都很有‘戏份’。但渐渐的,闲置的、坍塌的古厝越来越多,杂草丛生,垃圾遍地,还有人养鸡养鸭,脏乱不堪,蚊虫横生。”并且向我们展示拿出改造前的老照片。

原来,这里的房子虽旧,却见证了高甲戏曾经的辉煌,石井镇、岑兜村希望活化利用这些破旧古厝等,“讲出”发生在这里一草一木的故事。于是,在各方支持下,岑兜村规划并打造了面积10.85亩的岑兜户外戏剧主题博物馆。

博物馆选取“凡音之起”“戈甲天下”“丑园”等10个点位作为主场馆,将村里的古厝进行原状保留及盘活,根据房子的特点,保留了部分断壁并加以装饰整修,整理出空间,植入高甲戏元素。

实践过程

前期调研

拟写调查问卷

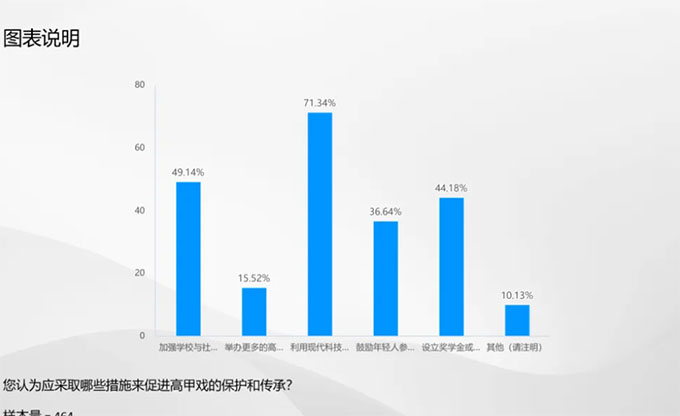

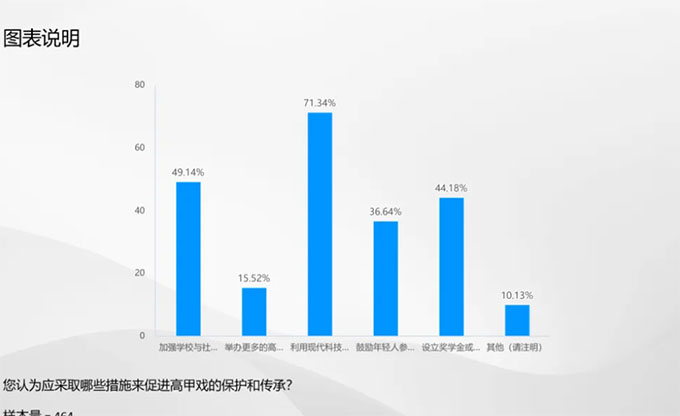

根据高甲戏发展现状拟写调查问卷,内容涉及对高甲戏文化和乡村振兴的认知。目前共收到464份有效结果。 分析问卷结果得出结论

分析问卷结果得出结论

我们的样本覆盖了不同年龄段的人群,其中18至30岁的青年人占比最高,达到57.97%。从性别上看,女性参与者略多于男性,分别占比54.63%和40.37%。

地域分布显示,福建省内外的参与者数量相当,分别为61.63%和33.37%,而海外及港澳台地区的参与者较少,仅占4.99%。

令人鼓舞的是,68.75%的受访者表示对高甲戏有所耳闻,但也有31.25%的人从未听说过这一传统戏曲形式。

对于已经了解高甲戏的群体,他们主要通过亲友介绍和网络平台获取信息,分别占比46.9%和35.79%。然而,仅有16.08%的受访者曾现场观看过高甲戏演出,大部分人仍停留在听说过的层面。

尽管有相当一部分人对高甲戏有一定的了解,但实际观剧频率并不高。只有24.71%的受访者偶尔观看,而经常观看的人更是少之又少,仅占1.70%。值得注意的是,高达90.69%的人对高甲戏持非常喜欢的态度,显示出其在观众心目中的重要地位。

总体来看,泉州高甲戏作为我国重要的非物质文化遗产之一,拥有一定的群众基础和社会影响力。

实地走访

调研的第一站,我们选择前往岑参闽南高甲戏户外博物馆,查阅相关背景资料,深入了解团一大相关的背景与意义。踏入岑参闽南高甲戏户外博物馆,我们首先走进了“文化长廊”。长廊两侧,一幅幅珍贵的历史照片、一件件斑驳的戏服道具、一段段详实的文字介绍,将高甲戏数百年的发展历程娓娓道来。我们了解到高甲戏起源于明末清初,吸收了梨园戏、木偶戏等多种戏曲艺术的精华,逐渐形成了自己独特的艺术风格。其剧目题材广泛,唱腔优美动听,表演细腻传神,深受闽南地区人民的喜爱。

最让我们感动的是,我们有幸在场观看了当地稚嫩儿童表演高甲戏。孩子们虽然年纪小,但一招一式却有模有样,唱腔稚嫩却充满童真,让我们看到了高甲戏传承的希望。孩子们的表演,不仅是对高甲戏艺术的传承,更是对中华优秀传统文化的传承。 调研的第二站,我们选择前往泉州高甲戏传承中心,进一步了解泉州高甲戏传承中心的种种细节,同时感受现代数字化纪念馆的呈现效果。

调研的第二站,我们选择前往泉州高甲戏传承中心,进一步了解泉州高甲戏传承中心的种种细节,同时感受现代数字化纪念馆的呈现效果。

在福建泉州市高甲戏传承中心的实地探寻中,我们“海丝非遗实践团”深入了解了高甲戏的艺术魅力和传承现状,收获颇丰。

在传承中心的陈列馆中,我们观赏了各式各样的高甲戏表演服装。这些服装色彩艳丽、做工精致,每一件都堪称艺术品。我们了解到,高甲戏的服装根据角色身份、性格特点的不同而有所区别,例如文生服饰儒雅飘逸,武生服饰威武雄壮,旦角服饰柔美婉约。通过这些精美的服装,我们仿佛看到了高甲戏舞台上一个个鲜活的人物形象,感受到了高甲戏独特的艺术魅力。

在传承中心的小剧场,我们有幸亲眼观看了高甲戏表演。演员们精湛的演技、优美的唱腔、生动的表情,将高甲戏的艺术魅力展现得淋漓尽致。我们被演员们精彩的表演深深吸引,仿佛置身于故事之中,与剧中人物同喜同悲。高甲戏那独特的唱腔、诙谐的语言、夸张的表演,给我们留下了深刻的印象,让我们对高甲戏有了更直观的感受和更深层次的理解。

采访与分析

采访与分析

采访当地居民

在博物馆中,我们有幸与几位当地负责高甲戏表演的老人们进行了面对面的交流。他们虽然年事已高,但谈起高甲戏,依然精神矍铄,眼中闪烁着对这门艺术的热爱。他们向我们讲述了高甲戏的表演技巧、传承故事,以及他们对高甲戏未来发展的期望。老人们告诉我们,高甲戏的传承面临着许多困难,但他们依然坚守着这份责任,希望将这门古老的艺术传承下去。他们鼓励我们年轻人要多了解、多学习高甲戏,为高甲戏的传承和发展贡献自己的力量。

为了更深入地了解高甲戏的传承现状,我们对传承中心的工作人员进行了参访。他们向我们介绍了高甲戏的历史渊源、艺术特色、传承现状以及未来发展计划。我们了解到,高甲戏的传承面临着许多挑战,例如传承人老龄化、观众群体断层等。但传承中心的工作人员们依然坚守着这份责任,他们通过举办培训班、开展进校园活动等方式,努力培养高甲戏人才,扩大高甲戏的受众群体。他们的坚守和付出,让我们深受感动,也让我们看到了高甲戏传承的希望。

采访游客

同时,我们随机采访了游客,他们纷纷赞叹本次体验非常棒,并表示愿意推荐朋友一起参与。

在采访过程中,我们收获了对高甲戏文化更深刻的认知,在采访结束后通过组内讨论会形式分享各自心得,对采访内容进行审核和修改,确保准确性和客观性,形成对高甲戏文化的系统性认识。

分析发展中存在的问题

1、传承力量

过去闽南地区高甲戏剧团数量曾达数百个,且具有明确传承性质的剧团仅有如今仅剩四个。

2、创作瓶颈

高甲戏的剧目创作面临同质化的问题,虽有剧团尝试融入现代元素,但如何在守正与创新间平衡仍是挑战。

3、演员结构

高甲戏以丑行与旦行为特色,但传承人中丑、旦行演员占比过高。此外,剧团演员年龄结构失衡,整体存在青黄不接现象。

PART3 实践总结

后期宣传

海丝非遗实践团学习并借助互联网,在bilibili视频网站、微信公众号、抖音等平台上进行推广宣传。通过组员分工合作,海丝非遗实践团计划共同完成用于宣传高甲戏文化的纪录片,并投稿至bilibili视频网站和微信视频号,以获得线上关注度和视频播放量。同时,我们将社会实践活动进展以及高甲戏文化的宣传资料制作成相关推送,发布于成立的微信公众号。除此之外,我们撰写相关新闻稿,投送至今日大学生、东大青年说等年轻一代高度聚集的平台,吸引年轻一代更多地关注蟳埔文化以达到文化传承和乡村振兴的目的。

实践感想

这个寒假,我们“海丝非遗实践团”怀着对传统文化的热爱与敬畏,踏上了探寻高甲戏文化底蕴的征程。从岑参闽南高甲戏户外博物馆到福建泉州市高甲戏传承中心,我们一路走来,亲眼见证了高甲戏的独特魅力,也深刻体会到了传承和弘扬中华优秀传统文化的责任与使命。

高甲戏,作为国家级非物质文化遗产,是闽南地区最具代表性的戏曲剧种之一。它那婉转悠扬的唱腔、惟妙惟肖的表演、跌宕起伏的剧情,无不展现着中华文化的博大精深。在实践过程中,我们通过观赏高甲戏表演服装、观看高甲戏表演、与传承人交流等方式,亲身感受到了高甲戏深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。我们为高甲戏精湛的艺术表现力所折服,也为中华优秀传统文化的博大精深而感到自豪。 然而,我们也清醒地认识到,高甲戏的传承和发展面临着许多挑战。传承人老龄化、观众群体断层、市场萎缩等问题,都制约着高甲戏的进一步发展。在与传承人的交流中,我们感受到了他们对高甲戏的热爱和坚守,也体会到了他们面临的困境和压力。但我们相信,只要有人愿意为之努力,高甲戏就一定能够薪火相传,生生不息。

然而,我们也清醒地认识到,高甲戏的传承和发展面临着许多挑战。传承人老龄化、观众群体断层、市场萎缩等问题,都制约着高甲戏的进一步发展。在与传承人的交流中,我们感受到了他们对高甲戏的热爱和坚守,也体会到了他们面临的困境和压力。但我们相信,只要有人愿意为之努力,高甲戏就一定能够薪火相传,生生不息。

海丝非遗实践团”的实践之旅虽然已经结束,但我们对高甲戏的热爱和传承的信念永远不会停止。我们将继续努力,用实际行动守护文化根脉,传承戏曲薪火,让高甲戏这颗璀璨的文化明珠在新时代焕发出更加夺目的光彩!

01 探寻高甲戏历史

高甲戏是闽南地方戏曲剧种之一,又名弋甲戏、九角戏、大班、土班,流行于福建省闽南方言地区和台湾,以及东南亚各国华侨、华人聚居地。高甲戏孕育于明末清初,早期只是在民间乐曲伴奏下作即兴的化装表演,后来发展成专业戏班,主要演宋江故事,被称为宋江戏。

明末清初,泉南各地农村,每遇迎神赛或喜庆节日,村民扮梁山泊英雄好汉,随队伍游行于村里,间或就地作简短表演。以宋江故事这主,又以武打为盛,配以南锣鼓和民间的“红甲吹”“十音”之类曲调,只有道白,少有唱腔。有时还排下“蝴蝶阵”“田螺阵”等。这种形式的出现,很受村民喜爱。以后逐渐发展为由儿童组成的业余戏,演出节目仍为梁山泊故事。群众称之为“宋江仔”。后来,又有由成年人扮演的专业戏班出现,称为“宋江戏”,艺术上有了发展提高,唱、做、念、打俱全。节目内容也较丰富,常规剧目中有《李逵大闹忠义堂》《扈三娘替嫁》等。

由于“宋江戏”只限于演梁山泊故事,加上外来剧种的冲击,难以满足群众的要求,所以在清代后期,南安岭兜村出现了一个“合兴班”,它突破了只演宋江故事的框框,而演出半文半武戏,如《困河东》《斩黄袍》,以后又发展演出绣房戏如《孟姜女》《杏元思钗》等,逐渐改变了以武戏为主的剧目结构,老生、青衣又成为主要的行当。“合兴戏”的兴起和发展,受到昆腔、四平腔、徽剧、京剧的影响,深受群众喜爱。以后,“宋江戏”和“合兴戏”互相吸收融化,统一为今日的高甲戏。高甲戏的传统小戏,来自竹马戏、梨园戏的居多,如《管甫送》《番婆弄》《妗婆打》《唐二别》等,形成另一种以丑、旦为主的轻松、活泼的风格。

02 探寻高甲戏发展现状

闽之南安,成功故里;高甲之源,出于岑兜。生动的村落改造,重生的断垣残壁,青石板路的村间小道,似有似无的高甲旋律,还有铿锵的锣鼓声……冬日的下午,我们踏上了探寻闽南高甲戏发祥地——岑兜村的旅程。

漫步在被称为“戏窝子”的村落里,观赏着具有曲艺特色的闽南古大厝、保存完好的旧戏馆、形象逼真的高甲戏壁画,伴随着迎面而来的文明乡风,让人有一种文化涅槃后悄然复活的感觉,吸引了一批批慕名而来的游客到此打卡拍照。从前的岑兜村有“十家九戏”之说,是名副其实的“戏窝子”。鼎盛时期,村里的高甲戏班近30个,几乎家家户户都有人演戏或从事与戏班演出有关的活,而现在全村仅剩1个高甲戏班。随着新时代的破浪前行,人们谋生的渠道多了,娱乐生活也更加丰富,高甲戏迎来了盛况后的式微,在岑兜也经历了短暂的沉寂。

据当地负责人的介绍:“这片古厝群就是以高甲戏为主题的岑兜户外戏剧主题博物馆。我们村有300多年高甲戏历史,可以说每一栋老房子、每一块砖头都很有‘戏份’。但渐渐的,闲置的、坍塌的古厝越来越多,杂草丛生,垃圾遍地,还有人养鸡养鸭,脏乱不堪,蚊虫横生。”并且向我们展示拿出改造前的老照片。

原来,这里的房子虽旧,却见证了高甲戏曾经的辉煌,石井镇、岑兜村希望活化利用这些破旧古厝等,“讲出”发生在这里一草一木的故事。于是,在各方支持下,岑兜村规划并打造了面积10.85亩的岑兜户外戏剧主题博物馆。

博物馆选取“凡音之起”“戈甲天下”“丑园”等10个点位作为主场馆,将村里的古厝进行原状保留及盘活,根据房子的特点,保留了部分断壁并加以装饰整修,整理出空间,植入高甲戏元素。

实践过程

前期调研

拟写调查问卷

根据高甲戏发展现状拟写调查问卷,内容涉及对高甲戏文化和乡村振兴的认知。目前共收到464份有效结果。

我们的样本覆盖了不同年龄段的人群,其中18至30岁的青年人占比最高,达到57.97%。从性别上看,女性参与者略多于男性,分别占比54.63%和40.37%。

地域分布显示,福建省内外的参与者数量相当,分别为61.63%和33.37%,而海外及港澳台地区的参与者较少,仅占4.99%。

令人鼓舞的是,68.75%的受访者表示对高甲戏有所耳闻,但也有31.25%的人从未听说过这一传统戏曲形式。

对于已经了解高甲戏的群体,他们主要通过亲友介绍和网络平台获取信息,分别占比46.9%和35.79%。然而,仅有16.08%的受访者曾现场观看过高甲戏演出,大部分人仍停留在听说过的层面。

尽管有相当一部分人对高甲戏有一定的了解,但实际观剧频率并不高。只有24.71%的受访者偶尔观看,而经常观看的人更是少之又少,仅占1.70%。值得注意的是,高达90.69%的人对高甲戏持非常喜欢的态度,显示出其在观众心目中的重要地位。

总体来看,泉州高甲戏作为我国重要的非物质文化遗产之一,拥有一定的群众基础和社会影响力。

实地走访

调研的第一站,我们选择前往岑参闽南高甲戏户外博物馆,查阅相关背景资料,深入了解团一大相关的背景与意义。踏入岑参闽南高甲戏户外博物馆,我们首先走进了“文化长廊”。长廊两侧,一幅幅珍贵的历史照片、一件件斑驳的戏服道具、一段段详实的文字介绍,将高甲戏数百年的发展历程娓娓道来。我们了解到高甲戏起源于明末清初,吸收了梨园戏、木偶戏等多种戏曲艺术的精华,逐渐形成了自己独特的艺术风格。其剧目题材广泛,唱腔优美动听,表演细腻传神,深受闽南地区人民的喜爱。

最让我们感动的是,我们有幸在场观看了当地稚嫩儿童表演高甲戏。孩子们虽然年纪小,但一招一式却有模有样,唱腔稚嫩却充满童真,让我们看到了高甲戏传承的希望。孩子们的表演,不仅是对高甲戏艺术的传承,更是对中华优秀传统文化的传承。

在福建泉州市高甲戏传承中心的实地探寻中,我们“海丝非遗实践团”深入了解了高甲戏的艺术魅力和传承现状,收获颇丰。

在传承中心的陈列馆中,我们观赏了各式各样的高甲戏表演服装。这些服装色彩艳丽、做工精致,每一件都堪称艺术品。我们了解到,高甲戏的服装根据角色身份、性格特点的不同而有所区别,例如文生服饰儒雅飘逸,武生服饰威武雄壮,旦角服饰柔美婉约。通过这些精美的服装,我们仿佛看到了高甲戏舞台上一个个鲜活的人物形象,感受到了高甲戏独特的艺术魅力。

在传承中心的小剧场,我们有幸亲眼观看了高甲戏表演。演员们精湛的演技、优美的唱腔、生动的表情,将高甲戏的艺术魅力展现得淋漓尽致。我们被演员们精彩的表演深深吸引,仿佛置身于故事之中,与剧中人物同喜同悲。高甲戏那独特的唱腔、诙谐的语言、夸张的表演,给我们留下了深刻的印象,让我们对高甲戏有了更直观的感受和更深层次的理解。

采访当地居民

在博物馆中,我们有幸与几位当地负责高甲戏表演的老人们进行了面对面的交流。他们虽然年事已高,但谈起高甲戏,依然精神矍铄,眼中闪烁着对这门艺术的热爱。他们向我们讲述了高甲戏的表演技巧、传承故事,以及他们对高甲戏未来发展的期望。老人们告诉我们,高甲戏的传承面临着许多困难,但他们依然坚守着这份责任,希望将这门古老的艺术传承下去。他们鼓励我们年轻人要多了解、多学习高甲戏,为高甲戏的传承和发展贡献自己的力量。

为了更深入地了解高甲戏的传承现状,我们对传承中心的工作人员进行了参访。他们向我们介绍了高甲戏的历史渊源、艺术特色、传承现状以及未来发展计划。我们了解到,高甲戏的传承面临着许多挑战,例如传承人老龄化、观众群体断层等。但传承中心的工作人员们依然坚守着这份责任,他们通过举办培训班、开展进校园活动等方式,努力培养高甲戏人才,扩大高甲戏的受众群体。他们的坚守和付出,让我们深受感动,也让我们看到了高甲戏传承的希望。

采访游客

同时,我们随机采访了游客,他们纷纷赞叹本次体验非常棒,并表示愿意推荐朋友一起参与。

在采访过程中,我们收获了对高甲戏文化更深刻的认知,在采访结束后通过组内讨论会形式分享各自心得,对采访内容进行审核和修改,确保准确性和客观性,形成对高甲戏文化的系统性认识。

分析发展中存在的问题

1、传承力量

过去闽南地区高甲戏剧团数量曾达数百个,且具有明确传承性质的剧团仅有如今仅剩四个。

2、创作瓶颈

高甲戏的剧目创作面临同质化的问题,虽有剧团尝试融入现代元素,但如何在守正与创新间平衡仍是挑战。

3、演员结构

高甲戏以丑行与旦行为特色,但传承人中丑、旦行演员占比过高。此外,剧团演员年龄结构失衡,整体存在青黄不接现象。

PART3 实践总结

后期宣传

海丝非遗实践团学习并借助互联网,在bilibili视频网站、微信公众号、抖音等平台上进行推广宣传。通过组员分工合作,海丝非遗实践团计划共同完成用于宣传高甲戏文化的纪录片,并投稿至bilibili视频网站和微信视频号,以获得线上关注度和视频播放量。同时,我们将社会实践活动进展以及高甲戏文化的宣传资料制作成相关推送,发布于成立的微信公众号。除此之外,我们撰写相关新闻稿,投送至今日大学生、东大青年说等年轻一代高度聚集的平台,吸引年轻一代更多地关注蟳埔文化以达到文化传承和乡村振兴的目的。

实践感想

这个寒假,我们“海丝非遗实践团”怀着对传统文化的热爱与敬畏,踏上了探寻高甲戏文化底蕴的征程。从岑参闽南高甲戏户外博物馆到福建泉州市高甲戏传承中心,我们一路走来,亲眼见证了高甲戏的独特魅力,也深刻体会到了传承和弘扬中华优秀传统文化的责任与使命。

高甲戏,作为国家级非物质文化遗产,是闽南地区最具代表性的戏曲剧种之一。它那婉转悠扬的唱腔、惟妙惟肖的表演、跌宕起伏的剧情,无不展现着中华文化的博大精深。在实践过程中,我们通过观赏高甲戏表演服装、观看高甲戏表演、与传承人交流等方式,亲身感受到了高甲戏深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。我们为高甲戏精湛的艺术表现力所折服,也为中华优秀传统文化的博大精深而感到自豪。

海丝非遗实践团”的实践之旅虽然已经结束,但我们对高甲戏的热爱和传承的信念永远不会停止。我们将继续努力,用实际行动守护文化根脉,传承戏曲薪火,让高甲戏这颗璀璨的文化明珠在新时代焕发出更加夺目的光彩!

作者:今日大学生网 来源:今日大学生网

责编:周云

扫一扫 分享悦读

社会实践报告推荐

- 实践风采 | 戏韵悠长史脉深,高甲风华耀闽南

- 高甲戏是闽南地方戏曲剧种之一,又名弋甲戏、九角戏、大班、土班,流行于福建省闽南方言地区和台湾,以及东南亚各国华侨、华人聚居地。

- 社会实践报告 2025-02-25

- 交通安全一小步 生命安全一大步

- 为了更好地了解母校学生的出行方式以及提高学生们的交通安全意识,宋晨城进入校园对学生们进行了问卷调查以及交通安全知识方面的科普,

- 社会实践报告 2025-02-24

- 探索技术前沿,加强创新融合——济南市高新区多维度产业考察实践报告(二)

- 社会实践报告 2025-02-24

- 探索技术前沿,加强创新融合——济南市高新区多维度产业考察实践报告(一)

- 华北电力大学动力工程系凛冬“动”研探索营社会实践小队

- 社会实践报告 2025-02-24

- 新春进乡镇,平安过大年

- “万物迎春送残腊,一年结局在今宵”春节是国人心中最重要的节日,回家则是中国人心中割舍不下的情感。

- 社会实践报告 2025-02-24

- 乡探村居识真情,助力振兴见党功

- 在广袤的乡村大地之上,众多乡村社区犹如隐匿的宝藏,它们的生活百态宛如待解之谜。

- 社会实践报告 2025-02-24

- 社区志愿除旧貌,清扫卫生换新颜

- 社区作为城市居民生活的基本单元,其环境质量直接影响到居民的生活质量和幸福感。

- 社会实践报告 2025-02-24

- 温馨社区,有你有我 时代呼唤,青年力行

- 活动筹备期间,各位实践队员紧密协作。实践队全面调研了社区志愿服务现状,备齐清洁工具,精心规划实践方案并明确任务分工

- 社会实践报告 2025-02-24

- 寒假返乡,共筑成长梦——记“红领巾小课堂,团团伴你共成长

- 随着寒假的到来,我满怀激动地回到了久违的家乡。今年寒假,我参与了一项特殊的活动——“红领巾小课堂,团团伴你共成长”。

- 社会实践报告 2025-02-24

- 生科学子返家乡,探索医药之奥秘

- 2025年1月20日,塔里木大学生命科学与技术学院2024年级生物制药2班的王博炳同学在进行返家乡社会实践活动时迎来了一次宝贵的机会

- 社会实践报告 2025-02-24